No mundo dos X-Men, nada mudou em quase trinta anos. O Professor Xavier sumiu. Ciclope é o encarregado de comandar a equipe. Jean está grávida, prestes a iniciar a tão esperada família. Eu, que tive pouco contato com a série dos anos noventa, ia deixar passar batida a produção da Marvel (a primeira com os mutantes desde a compra da Fox). Mas então veio o episódio 5.

A internet foi tomada por choros e velas. Era lamentação para tudo que é canto. Então, me senti impelido a assistir os capítulos até então e chegar ao fatídico Remember It (aliás, a submissão da Disney para a categoria de Melhor Animação no Emmy 2024). Não preciso dizer que não só fui arrebatado pelo que presenciei se desenrolar em meia hora, como também caí de joelhos para a criação de Beau DeMayo, que segue os acontecimentos da série que acabou em 1997.

Propositalmente abraçando um erro de digitação no título, X-Men ’97 tem pressa e agilidade nas veias. O texto, curado por DeMayo com base em sua paixão pelos mutantes e pelos gibis, corre como água pela frenética direção, empoleirando tema em tema, não deixando pedra sobre pedra na reconstrução de diversos arcos originais das páginas. A priori, a chegada de Magneto, em posse do testamento de Xavier e clamando os X-Men para si, começa desordenando a Mansão X.

Beau, demitido na semana de lançamento da série por motivos ainda desconhecidos do grande público (suspeita-se que uma conta em plataforma de conteúdo adulto seja o porquê), fez valer seu papel de fã e construiu na base de X-Men ’97 um atestado do poder da criação de Stan Lee e Jack Kirby. Ele segrega os protagonistas a um grupo de cerca de dez mutantes, explorando questões permeando identidade, aceitação, dever e futuro.

O bom moço Ciclope (Ray Chase) recebe todo o respeito e o protagonismo que os filmes dos anos 2000 enterraram, enquanto Jean (Jennifer Hale) tem espaço para se dividir a fim de encarar o problema. De modo descomplicado e bem à frente de nossos olhos, a série adapta a trama que envolve a clonagem de Grey, junto da aparição marcante de Madelyne Pryor, brindando o drama novelesco que melhor define a série.

Scott ama Jean, que é amada por Logan (Cal Dodd). Este, animalesco, de poucas palavras e fiel ao brucutu que vivia no imaginário popular antes de um descamisado Hugh Jackman, é a casca de bala de Morph (JP Karliak), um mutante sem gênero cujo poder é imitar forma e poderes de outros heróis. Por meio deste personagem, a série brinca com fan service e arruma motivo para diversas “participações” especiais: até o Hulk tem o visual emprestado por Morph.

Gay e negro, Beau DeMayo prova que o olhar queer é fundamental para que o potencial dos X-Men seja explorado ao máximo. Bryan Singer, que inaugurou a safra no Cinema na virada do século, falava a mesma língua de identidade, sempre em posição ao prisma de Magneto, que representava em tela sua ascendência judia. O ator por trás do personagem, Ian McKellen, por sua vez, era o avatar da homossexualidade de Singer.

Tempestade (Alison Sealy-Smith) é a deusa em crise pela ausência de poder, enquanto Fera (George Buza) mais questiona do que arrebata os problemas. Personagem central de todo o luto que perpassa o núcleo do quinto episódio, Vampira (Lenore Zann) surpreende quem cristalizou a versão gótica de X-Men Evolution, fazendo uso avantajado dos poderes que sugou de Capitã Marvel. Aqui, ela voa, soca forte e deixa até o Capitão América com os rabos entre as pernas.

E os Vingadores, centrais na narrativa fílmica, fazem o que de melhor sabem: ficam de escanteio enquanto os mutantes de Xavier fazem o trabalho pesado. Fica claro, especialmente, no clímax de Tolerance Is Extinction, a finale dividida em três partes que vê os X-Men no campo de guerra, enquanto Cap e Homem de Ferro se reúnem atrás de mesas de mogno e telas de computador.

Na parcela juvenil da equipe, Jubileu pestaneja para encontrar seu espaço em um grupo formado por adultos traumatizados e ressentidos. E, ao lado de Mancha Solar (Gui Agustini), ou melhor, Roberto da Costa, a garota ganha arco de desenvolvimento e maturidade. O mutante renegado ganha suficiente material para que o público, especialmente o brasileiro, crie afeição. As cenas divididas com a mãe, uma conservadora preconceituosa, conversam com o perene status de perseguição da metáfora da série.

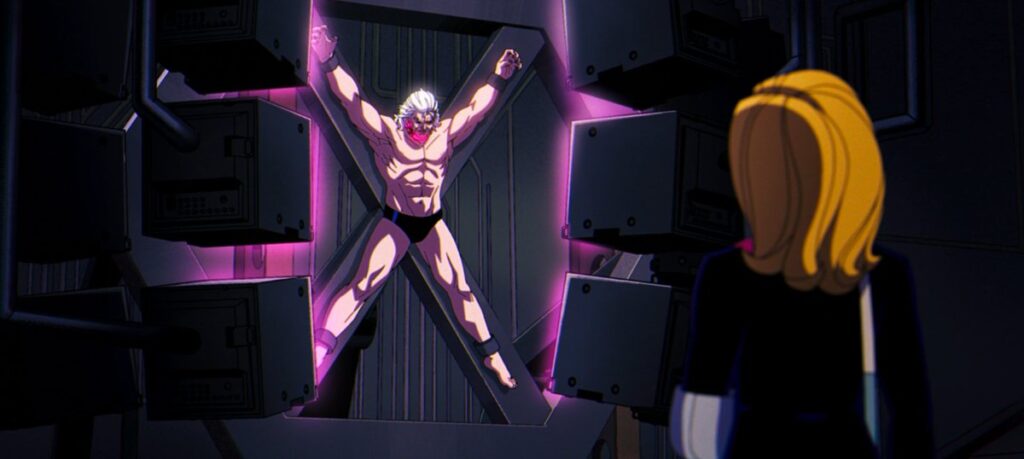

“Eles preferem o filho morto à mutante”, arrebata Magneto (Matthew Waterson), o contraponto de um ausente Charles Xavier (Ross Marquand). O passado da dupla, que exala a homoeroticidade de amigos unidos por mais que a carne e o sangue, tem tempo de afogar e reviver mágoas. Magnus, sobrevivente do Holocausto e resoluto quanto ao papel da relação humana-mutante, engole seco até que o mundo dos homens não lhe deixe outra opção.

Magneto estava certo, brande a parcela mais sensata da audiência, que enxerga na Ilha de Genosha o palco de um genocídio muito insipirado na tragédia que acometeu a Boate Pulse na Flórida. Em 2016, um atirador homofóbico e transfóbico atacou o local, deixando 50 vítimas. Em X-Men ’97, Genosha foi o plano de vendas central de Beau para a Disney, iluminando os mutantes com massacres, pessoais e universais, que não saem dos noticiários diários.

Exclusão, preconceito, mágoa e arrependimento. Junte isso a doses cavalares de emoção, cumplicidade, rancor e saudade. X-Men ’97 traz de volta ao físico impecável a equipe há muito subdesenvolvida, em filmes de confusão narrativa e de produção. Agora, os Filhos do Átomo são recipientes de todos os altos e baixos que acometem seus semelhantes: a novela está montada para uma longa jornada de corações partidos e remendados. Além, claro, da tragédia que não descansa.

Deixe um comentário