A mudança é um fenômeno inerente à condição humana. Nos encontramos em constante metamorfose, à medida que pessoas vêm, vão e os espaços que ocupamos, territoriais ou não, se alteram em velocidade exponencial. É precisamente por isso que cada uma das ‘saídas de aposentadoria’ de Hayao Miyazaki fazem todo o sentido. As obras do autor, tão independentes quanto reativas, dialogam não apenas com o contexto material, mas também com seu próprio estado de espírito.

Seguindo a maré de projetos cada vez mais pessoais instituída por Vidas ao Vento (2013), O Menino e a Garça nasce neste exato prisma e, após 10 anos sem lançamentos do diretor – o maior intervalo até então –, mergulha em direção a uma profundidade quase metafísica. Uma produção que viu no fluxo de consciência e em uma tratamento narrativo surrealista a única maneira de transmitir as ansiedades de uma realidade angustiante. E, ainda que a recepção dividida do público possa intuir que Miyazaki não deveria confiar na sua intuição, são justamente essas características que fazem do filme tão especial ao nosso tempo.

Estamos na primeira metade do século XX, no Japão da Segunda Guerra Mundial. O ponto focal da história é Mahito, um garoto que perdeu prematuramente sua mãe quando o hospital em que ela estava internada em Tóquio foi incendiado. Dois anos depois, o pai do menino, responsável por uma indústria produtora de aviões de guerra, se casa com sua outrora tia, Natsuko, que ainda por cima está grávida de seu novo irmãozinho. Obrigado a assimilar uma transição radical em sua vida, nosso protagonista se muda para uma suntuosa casa no campo, onde o contato com uma misteriosa garça-real o levará para uma viagem fantástica.

Logo no início, somos apresentados por uma sensação simultânea de familiaridade e estranhamento. Por um lado, não se engana quem identifica em O Menino e a Garça uma amálgama de elementos de outras animações de Miyazaki. As alusões ao passado complicado da família do diretor com a guerra, assim como seu antecessor; a presença de um universo fantasioso, acessado por um portal em nosso próprio mundo, tal qual A Viagem de Chihiro (2001); e a inserção de uma vasta fauna e flora de criaturas fascinantes, que podem ser tanto benevolentes quanto hostis, tal como Nausicaä do Vale do Vento (1984); são algumas semelhanças corretamente identificadas por muitos espectadores.

Por outro, é impossível não perceber como esses componentes são inseridos a partir de um ponto de vista não só distinto, mas também distorcido em relação a suas referências. Mahito, por exemplo, é estabelecido como contraparte direta da usual protagonista de um longa de Miyazaki. Se Chihiro, Kiki e Nausicaä são garotas carismáticas e espirituosas, que adentram um ambiente corrompido e o transformam por dentro, Mahito é uma criança fria e apática, que assimila-se a essa corrupção ao invés de contrastá-la. O luto o tornou estéril às pessoas ao seu redor, e ele reage à nova rotina com tédio e indiferença.

E é essa rotina que será a bússola da narrativa por quase metade de sua duração. Diferente de outras histórias do Studio Ghibli, em que a magia é introduzida sem cerimônias, O Menino e a Garça apresenta um excerto longo de vida real, em que qualquer resquício de fantasia não passa de piscadelas veladas por um véu de concretude. O longa demora para demonstrar suas verdadeiras intenções e aposta em cenas cotidianas com longos e longos silêncios. Aqui, o Ma (間) faz o trabalho pesado, pavimentando os mistérios da trama através de uma tensão sutil e prendendo nosso olhar pela antecipação de seu alívio.

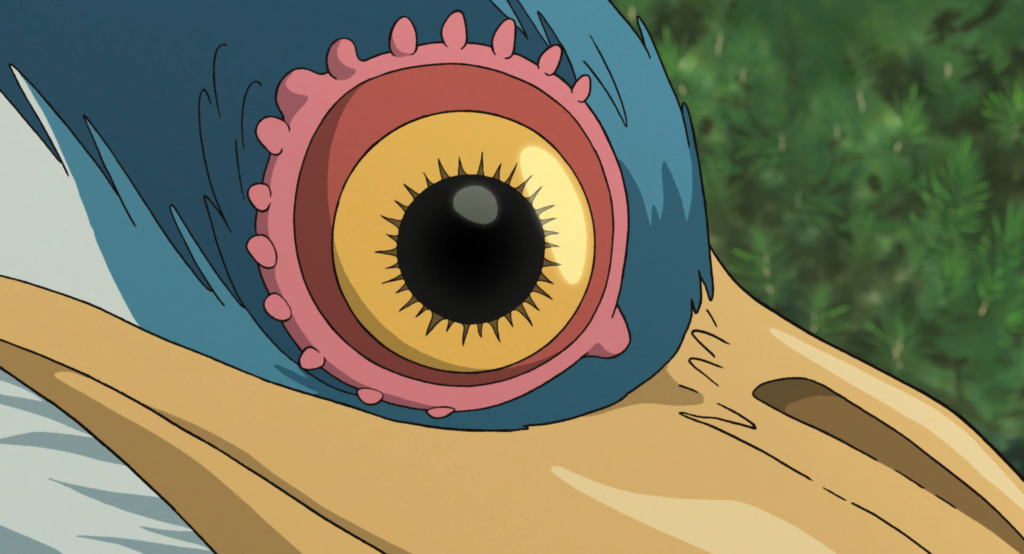

Na vigência desse status quo surge a Garça. A relação entre as duas figuras que nomeiam o filme é, desde o princípio, de animosidade. No primeiro passo do garoto em seu novo lar, o elegante pássaro se aproxima e, a partir daí, circunda insistentemente o entorno da casa. A resposta de Mahito é negativa e violenta, a priori ignorando aquela inusual presença, até posteriormente decidir fazer seu próprio arco e flecha e caçar o animal. A tréplica da Garça é igualmente rude, no momento em que revela sua capacidade de falar e demonstra saber o paradeiro da mãe do protagonista, que ainda estaria viva.

Não demora para percebermos que aquela, definitivamente, não é uma garça comum. Conforme ela demonstra suas reais intenções, seu bico se abre de maneira anormal, revelando um grande nariz enrugado e grotescos dentes humanos. Sua voz é rouca e seu discurso traiçoeiro, como se utilizasse o volume de suas penas para esconder uma essência pútrida e potencialmente perversa. Nesse escopo, a Garça se torna uma representação da maioridade em si, demarcando o fim da infância e, ao mesmo tempo, a desmistificação da fase adulta.

Se a situação já não fosse bizarra o suficiente, a madrasta de Mahito, que busca encarecidamente sua validação, some de forma repentina, mobilizando toda a comunidade para procurá-la. Neste instante, o menino deixa de evitar seus impulsos e finalmente avança à toca proibida da Garça, alegando buscar por Natsuko. Kiriko, uma das senhoras que trabalha no casarão, passa a segui-lo e logo verbaliza as inquietações do espectador: “Você acha que estaria melhor sem ela, não acha?”. Assim como quando machucou a cabeça com uma pedra após brigar com colegas da escola, o filme ratifica que as aspirações do protagonista não são nada mais que egoístas. Ele tem saudades da mãe, claro, mas sobretudo da segurança e estabilidade que ela lhe trazia.

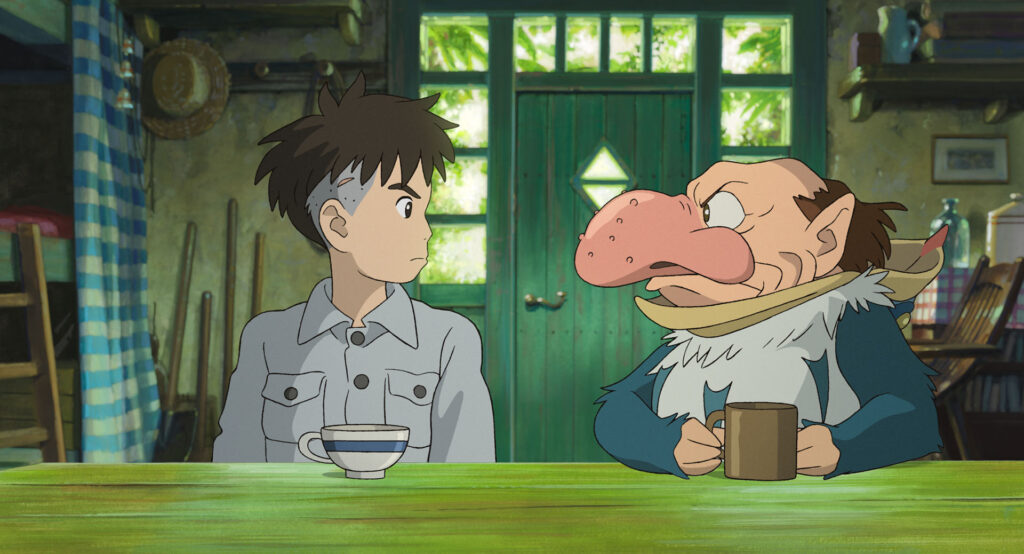

Ao adentrar neste novo mundo, descendemos pela terra. É como se, em um movimento contraditório, o contato com o fantástico colocasse os pés de Mahito no chão. A dualidade entre o extraordinário e o ordinário é explorada em todo o entorno das duas horas de filme. Até a garça, com seu visual exuberante e personalidade irreverente, não foi poupada de ser retratada – em seu estado de maior vulnerabilidade – pela imagem banal de um senhorzinho calvo e narigudo. Esta é a maneira que Miyazaki encontra para comunicar como, ainda que trabalhe no campo da ficção, sua matéria-prima têm como fonte as experiências e emoções mais terrenas possíveis.

Não é por acaso que o diretor utilize o longa para expressar suas aflições particulares. Entrevistas concedidas por Toshio Suzuki, presidente do Studio Ghibli, revelam que o roteiro inicial de O Menino e a Garça tinha maior enfoque no relacionamento entre Mahito e o Tio-Avô, personagem responsável por criar o universo paralelo em que a aventura acontece. Entretanto, o rumo foi alterado em 2018, após a morte de Isao Takahata, co-fundador do estúdio e amigo do diretor. Takahata, a mente por trás de O Túmulo dos Vagalumes (1988) e O Conto da Princesa Kaguya (2013), era considerado um mentor e principal parceiro de Miyazaki durante seus primeiros passos na indústria de animações japonesas.

Sem que Suzuki sequer precisasse esclarecer – ainda que ele o faça –, esse evento revela as profundas camadas autobiográficas do longa. O Tio-Avô é tanto uma personificação de Takahata quanto Mahito é o reflexo cristalino de Miyazaki. Se o artista usava das protagonistas femininas como palanque de suas perspectivas utópicas, os tons sombrios no retrato de Mahito são espelhos de seus próprios defeitos. Miyazaki é humano, e suas controvérsias como pai e profissional são de conhecimento público. Nesse prisma, O Menino e a Garça é menos um esforço de compreensão do que é uma alçada por redenção de seu autor.

Fundindo elementos distintos de seus filmes pregressos, a produção de 2023 revisita essas tensões em busca não de uma resolução, mas de entrar em paz com os demônios que tanto o circundam. O Menino e a Garça é definitivamente o fim de um ciclo, não como uma ‘carta de despedida’, mas sim como uma proposta. Miyazaki se vulnerabiliza ao limite ao tornar pública suas meditações sobre as tribulações de viver e os mistérios da morte, expondo seus traumas e ampliando-os para uma reflexão coletiva.

Em sua língua original, o longa carrega o mesmo título de um clássico da literatura infanto-juvenil japonesa: 君たちはどう生きるか (Como Vocês Vivem?), de Genzaburō Yoshino. Publicado em 1937, a obra também é a favorita de Miyazaki, e inspirou inúmeras de suas produções. Ainda que não seja uma adaptação direta do livro, como era anteriormente previsto, o nome sugere um retorno ao passado, um olhar clínico ao eu, para que a mesma pergunta possa ecoar de dentro para fora. Com seus 83 anos, o diretor se coloca no lugar de aprendizado e reavalia fragmentos de sua trajetória em busca de alternativas para o presente.

Viver não é fácil, e definitivamente não tem sido para Miyazaki. No balanço entre sua pulsão criativa e o fardo do trabalho, ele sempre perdeu o equilíbrio. Afinal, vale a pena abdicar de sua vida pessoal e daqueles que você ama para dedicar-se à Arte? Levando em consideração as diversas aposentadorias seguidas de retornos do autor no período de quase 30 anos, esse parece ser o grande dilema de sua carreira.

Mas o que Hayao Miyazaki aprendeu ao fim da jornada de Mahito é que nada substitui a experiência da vida. De sentir a brisa ao ar livre, de comer sua torrada com geleia favorita ou de construir boas memórias com aqueles que você ama, enquanto ainda há tempo. E nessa filosofia, pouco interessa o legado justificado por uma estatueta dourada e pelos louros de uma indústria opressiva. A maior e mais importante herança que a obra do diretor deixará é uma fagulha eterna de esperança, em nós mesmos e uns aos outros.

Que seja a Arte pela vida, sempre.

Deixe um comentário