Cord Jefferson está farto das histórias que a TV, os filmes e a Literatura contam sobre os negros. Ele se cansou das limitações, dos clichês e dos elogios que chegam anexados a qualquer produto com sofrimento, violência e danação. Sua estreia como diretor de Cinema, Ficção Americana, parte da sátira para construir uma gama de dramas e devaneios.

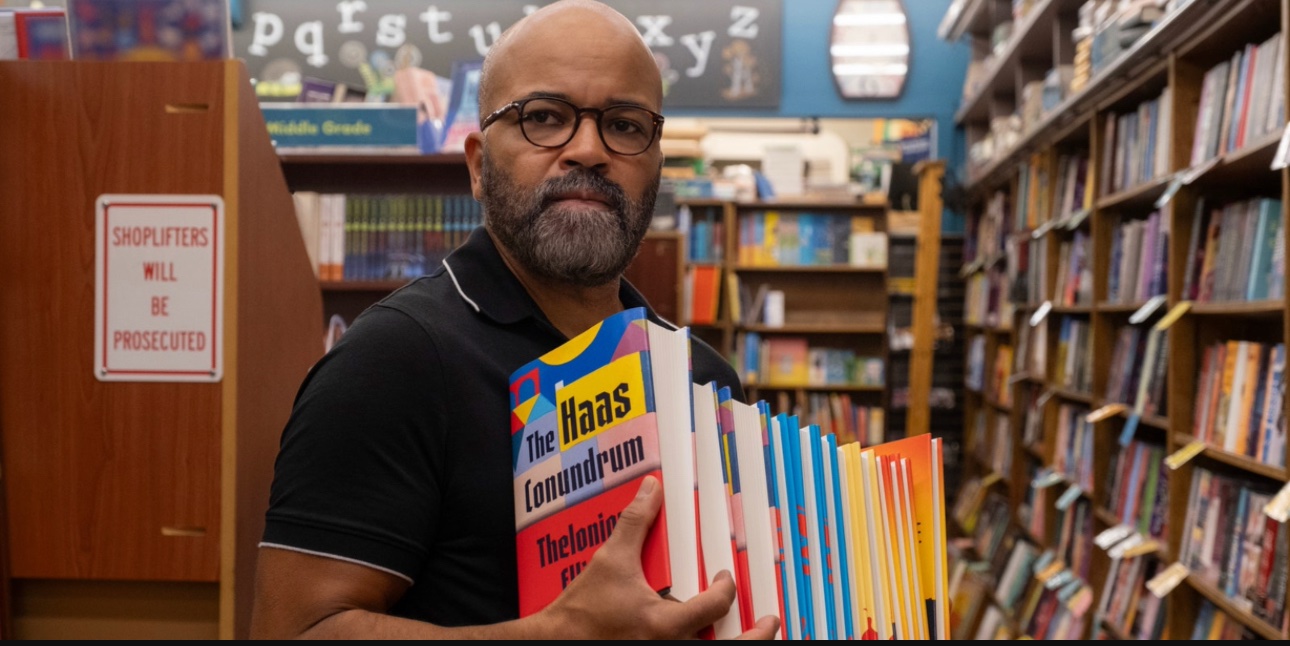

O protagonista é o autor Thelonious ‘Monk’ Ellison, que ganha em Jeffrey Wright um retrato quase que milimetricamente repartido entre o cauteloso, o ranzinza, o amargo e o sonhador. Monk é apresentado na sala de aula, debatendo com uma aluna branca o uso de um termo racista em um romance da disciplina. Ela sai da sala, insatisfeita, e ele recebe um ultimato: voltar para Boston, sua cidade natal e passar um tempo esfriando a cabeça.

Ele é um escritor frustrado pela recusa de editoras ao publicar seu mais recente manuscrito; para elas, o romance “não é negro o bastante”. Monk discorda, bate boca com o agente Arthur (John Ortiz), mas não dá em nada. É só quando chega em Boston, encontra a irmã, a médica Lisa (Tracee Ellis Ross) e a mãe Agnes (Leslie Uggams) que Monk retorna ao mundo real e distante da estimada Academia que habita em Los Angeles.

Lisa, recém-divorciada, precisa de ajuda para cuidar da mãe, com sinais iniciais de uma doença degenerativa. O terceiro filho da família, Cliff (Sterling K. Brown), também está em maus lençóis: a esposa o pegou na cama com outro homem. O que para ele começa como um inferno transforma-se na possibilidade de assumir a homossexualidade e viver livremente, o que quer que isso signifique.

Na prática, sua ausência pesa. Entre tragédias incalculáveis e o surgimento repentino de novas despesas, Monk entra em parafuso. Uma noite, levemente bêbado de uísque e com o teclado afiado em mãos, ele digita de forma voraz. O conteúdo é o tal “romance negro” que o mercado, e os consumidores, tanto almejam. Tem rappers, drogas, tiroteios e pais ausentes.

Ele assina com um pseudônimo qualquer e envia como forma de piada, esfregando na cara de quem avalia a arte o valor miserável que uma história sem autenticidade carrega. O pior é que as editoras adoram, e oferecem cheques fartos e repletos de zeros pelos direitos de venda e, posteriormente, adaptação para o Cinema. Sem acreditar no lixo que escreveu e criou, Monk avalia o futuro de sua carreira, de sua vida pessoal enquanto Cord Jefferson assina uma sátira de renome e fôlego no micro-cosmos metalinguístico de American Fiction.

Muito embasado pelo livro que originou o texto, o romanceErasurede Percival Everett, Jefferson cria mundos em paralelo. Primeiro, existe o drama familiar que ronda Monk e os irmãos, que também cuidam da mãe e tem a companhia de Lorraine (Myra Lucretia Taylor), a empregada da família que a esse ponto da vida deles já se tornou uma tia-postiça. Nessa vertente, Ficção Americana desvia dos lugares-comuns e coloca um elenco eloquente no centro de situações em pólvora de sinceridade e desgaste.

Escondido dessa realidade, existe o mundo literário, onde Monk assume a persona deste autor misterioso e inventado, com passado nebuloso e pinta de anonimato. Ali, Wright articula todos os estereótipos que o mundo branco espera dele: ele afeta o sotaque, encurva a postura, abandona os óculos e esconde palavrões embaixo da língua.

Em uma performance que suspende a crença entre um homem enlutado, um gênio solitário e um filho em processamento de herança dos pecados paternos, o ator é indicado ao Oscar após o enfileiramento de um currículo invejável, que passeia delicadamente entre a ficção científica, o drama e muitas aparições-relâmpago, como aquele coadjuvante que rouba a cena e logo desaparece. Desta vez, Jefferson molda Wright à moda do ator calibrado que ele é.

Mais fundo ainda no “filme dentro do filme”, o roteiro brinca com os mecanismos da criação, dando espaço para que cenas do romance (que ganha título de palavrão), com porções inspiradíssimas que ganham a finesse e o talento de Keith David e Okieriete Onaodowan. E quando a coisa escalona e a conversa envolve o Cinema, Jefferson escala um canastrão Adam Brody para dar vida ao produtor faminto por prêmios.

American Fiction é o primeiro indicado ao Oscar de Melhor Filme a incluir o termo “isca de Oscar” em seu roteiro, fazendo jus ao potencial satírico de sua premissa. Brody, ao lado de um Monk desacreditado e, a essa altura, prestes a ceder ao sistema, imagina a cena perfeita para encerrar o filme. O mistério não cola, nem uma conclusão em aberto. Resta, por fim, abraçar a ignorância e explodir em balas um suspiro trágico.

Potencial esse que o roteiro adaptado de Jefferson consome até dizer chega. O que começa como uma comédia sobre Hollywood passa pela fusão do drama familiar, quando Ross brilha e faz sua ausência ser notada, mas logo ganha o formato de Sterling K. Brown, também indicado pela primeira vez ao Oscar. Seu personagem, o elo mais fraco de American Fiction, tem de convencer demais na jornada de aceitação e farra que chega acoplada ao plano de vida desfeito.

Nas trocas com Wright, Brown guarda as lágrimas que fizeram sua fama na TV com a família Pearson e expõe uma língua afiada e dilacerante, disposta a cortar qualquer laço, conexão ou momento de fragilidade. Ainda, o filme faz uso magistral dos talentos de Erika Alexander no papel de Coraline, a vizinha que vira interesse sentimental e caminha em territórios de romance e choque de realidade com o protagonista.

Issa Rae também está em voga, com sua romancista Sintara Golden servindo de lembrete para todos os preceitos e ações de Monk. Quando o filme se dispõe a esmiuçar as entranhas do mundo literário, com as cenas da premiação e do júri, Cord Jefferson coloca em texto e fala algumas das ideias contundentes e um tanto impopulares que o levaram à linha de frente do projeto. A escassez de variedade nas criações, o falso senso de diversidade e a manobra política de reconhecer a miséria como exercício de autovalidação. Tudo está atado ao núcleo de Ficção Americana, que não dá ponto sem nó.

Deixe um comentário