O sucesso de A Light for Attracting Attention (2022) parecia ameaçar desde sua origem qualquer continuidade do que, a princípio, foi apresentado como um projeto paralelo. Ainda que Jonny Greenwood tenha revelado que muitas canções ficaram fora do primeiro disco, e mesmo que algumas dessas faixas “extras” tenham sido tocadas nos shows do trio pelo mundo, a questão paradoxal refletia no lançamento de um novo álbum: ao mesmo tempo que o risco iminente seria apresentar um trabalho inferior ao anterior – repetindo faixas similares ao primeiro –, os consumidores cobravam mais do material que parecia matar as saudades de um Radiohead que deixou de existir há mais de 20 anos.

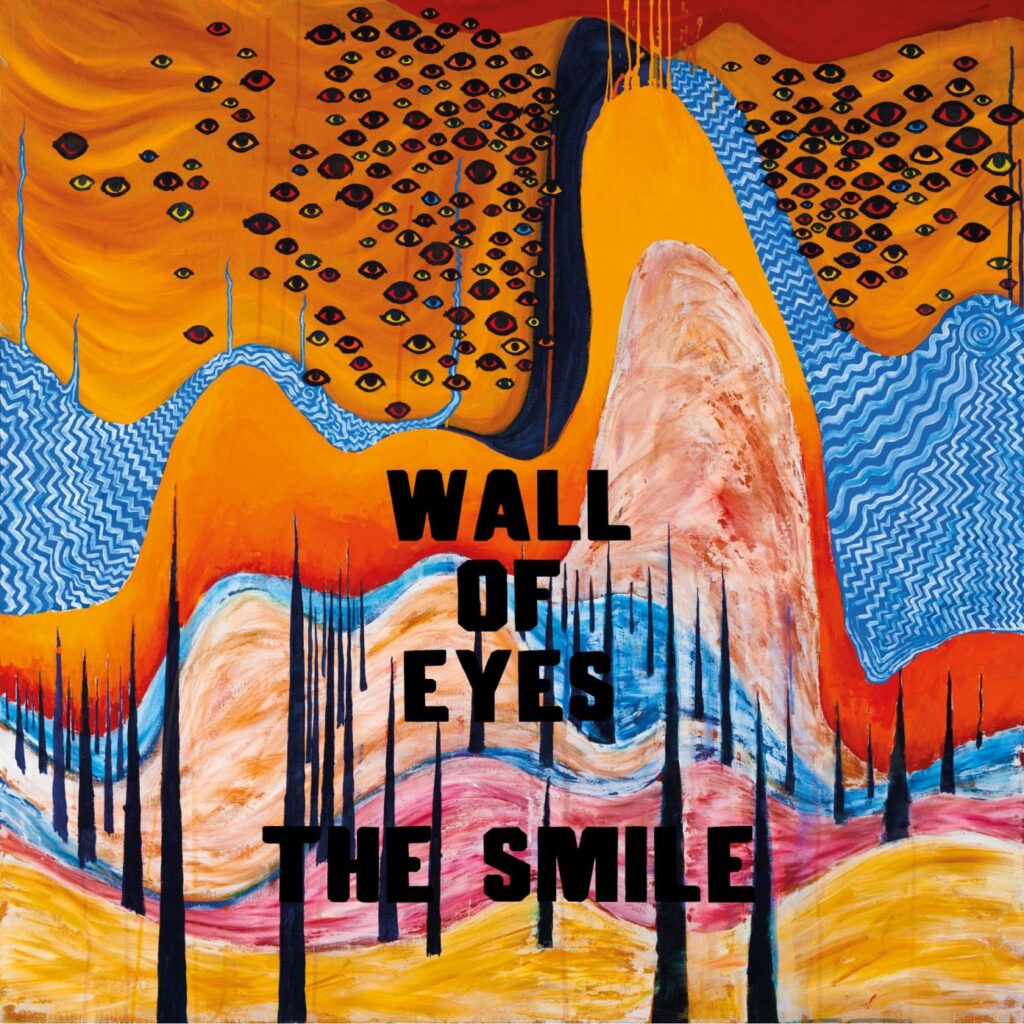

Com a chegada de Wall Of Eyes, lançado em 26 de janeiro, a sequência consegue se manter atraente, mas outras coisas se tornam evidentes. Uma delas é que a frase “wall of eyes” apareceu em diversas artes promocionais de The King of Limbs em 2011, mantendo o trabalho na órbita do Radiohead, além de alimentar especulações acerca de um EP “perdido” do grupo chamado Wall of Ice, que supostamente seria lançado em 2009.

Mas a principal, talvez, seja a dificuldade de afirmar que The Smile se trata de um simples projeto paralelo. Indo além do hiato do Radiohead, a banda parece ser parte fundamental da identidade de Thom Yorke e Greenwood hoje. Se, em You Know Me!, Yorke canta “Não pense que me conhece/ Não pense que eu sou tudo o que você diz” – numa demonstração da ironia clássica que percorre suas letras desde Pablo Honey (1993) –, em muitos aspectos a óbvia impossibilidade de continuar como se nada tivesse acontecido antes parece descartada.

Jazz, rock progressivo, afrobeat e até samba surgem como influências no novo disco produzido por Sam Petts-Davies – deixando de lado o fiel Nigel Godrich –, mas tudo parece ser melhor comportado no guarda-chuva do art-rock. Trata-se, afinal, de um CD com grande influência da arte de vanguarda, mas também, e talvez principalmente, do experimentalismo formal. Também é verdade que há muito mais sintetizadores nesse disco do que no primeiro, em que as guitarras de Jonny faziam lembrar o melhor de OK Computer (1997) ou There, There, de Hail to the Thief (2003).

Embora pareça explorar novos caminhos sonoros e amadureça o som já estilizado do trio, a verdade indigesta é que Wall Of Eyes se trata de um disco menos explosivo em relação ao primeiro – mas não menos interessante. Não consigo lembrar exatamente quando ouvi In Rainbows (2007) pela primeira vez, mas me lembro com bastante clareza da sensação esquisita de escutar House of Cards e sentir a reverberação dos instrumentos me levar a um campo onírico e estranhamente familiar – talvez pela junção da voz distante de Thom Yorke aos ruídos que surgem e desaparecem da canção (as entradas de baixo, os efeitos de sintetizadores, a repetição da palavra “negação”) –, como se eu pudesse ouvi-la no fim de uma festa ou em casa, sozinho, como realmente fiz.

Tive um sentimento semelhante com Teleharmonic, uma das melhores canções feitas por Yorke e Greenwood, somando às quatro mãos o baterista Tom Skinner, também creditado como letrista. Esse “campo onírico”, na verdade, talvez seja o que mais define a aura de Wall Of Eyes, mas também traduz com clareza as composições do Radiohead, do Atoms For Peace e até algumas faixas do disco anterior de The Smile. São “sonhos” diferentes, mas o óbvio constante é a presença de Yorke como letrista e sua obsessão pela cultura contemporânea, danificada pela incapacidade de se sonhar e acreditar em utopias sob as regras do mundo neoliberal, cuja arte de vanguarda parece boiar quase dilacerada em um mar de individualismo hedonista.

Uma análise aproximada pode dizer que não há nada necessariamente “novo” no disco, exceto o diálogo inevitável com uma estrutura contemporânea que pode dar nos nervos se você observar de perto. Trata-se de uma mudança estrutural que não é tão difícil de enxergar: os singles, que dominaram a atenção dos ouvintes pós-1990 ao tomar o lugar dos álbuns na importância de mercado (o sucesso das playlists de videoclipe em canais como a MTV nos anos 2000 não parece ser um acaso), agora ganham versões “speed” e “slow” para viralizar no TikTok, enquanto vídeos curtos infinitos, feitos com recortes de filmes e séries que parecem retratar um passado fantasmagórico, se movimentam nas telas dos smartphones. Álbuns conceituais parecem anacrônicos, e músicas com mais de cinco minutos soam como tentativas de chamar a atenção.

Felizmente, Wall Of Eyes é feito por músicos experientes que foram julgados há mais de 20 anos por terem “abandonado” o rock e abraçado as influências techno e dance – principalmente de Aphex Twin. Um exemplo desse abandono é a penúltima faixa do disco, Bending Hectic: um épico de oito minutos que remonta um acidente de carro – ou o desejo de sofrer um acidente de carro –, imerso na influência de J.G. Ballard e sua pulsão de morte relacionada às máquinas. Nessa balada suicida, a simples contemplação do tempo lento trata-se de um ato interessante de resistência artística, nos obrigando a imaginar Yorke ou um alguém-imaginário dirigindo pela estrada em S, até que algo acontece – uma experiência completa gerada pelos instrumentos, que deixam de lado a perfomance.

Artistas minimamente originais acreditam na incapacidade de defini-los em um estilo. Curiosamente, essa mesma categorização negada permite os cultos em torno da obra, os nichos de mercado e a simples aceitação dos ouvintes às músicas que “falam” com eles. A indústria identifica esse movimento: enquanto a imagem do enfant terrible dominou boa parte da cena rock – dando origem às posturas anacrônicas desses mesmos rockeiros contraculturais brancos que, incapazes de enxergar que a contracultura pela qual bradaram se tornou a própria cultura, hoje repugnam boa parte do pensamento estético –, as gravadoras, lojas de roupa e a indústria cinematográfica seguiam lucrando com a imagem da negação do mainstream.

Tendo isso como base e olhando em retrospecto, não seria errado afirmar que o “abandono” do rock pelo Radiohead foi uma ideia premeditada desde o início: antes mesmo de encabeçar o grupo, enquanto estudava Artes e Inglês na Universidade de Exeter – onde conheceu Stanley Donwood –, Thom Yorke integrou um projeto chamado Flicker Noise, um grupo de rock influenciado pelo techno. A verdade é que os dois primeiros discos do Radiohead destoam amplamente da discografia, sendo eles, na prática, obras fora do lugar.

Com The Smile, todas essas fases anteriores parecem contempladas, e talvez por isso seja tão difícil desvincular Yorke e Jonny Greenwood desse projeto atual, como se, agora, o resto fosse secundário. A “explosão menor” desse disco diz respeito mais à diminuição do foco nas guitarras que se deu no primeiro álbum do que às novas composições, e o que parece inevitável é a superação do rock como gênero de vanguarda.

Sob a influência do rock, que já foi a música pop de uma era, a crítica sempre preferiu o autêntico ao sintético, o ao vivo ao gravado. O som ao vivo e o álbum historicamente foram tratados como duas entidades distintas, mas as canções gravadas foram vistas em segundo plano. Esse tipo de análise costuma reprimir as condições tecnológicas na elaboração dos discos, e os shows considerados melhores a esse grupo de críticos “rockistas” tende a ser uma reapresentação do álbum gravado, com elementos por vezes indisponíveis na apresentação ao vivo, como a sobreposição de várias faixas de guitarra e linhas de bateria. A atenção, comumente, permanece em um nível “textual” ao invés de se focar na “textura” daquilo que se vê.

Basta lembrar quantas vezes você ouviu de pessoas desinteressadas que determinado artista estava cantando/tocando/conduzindo errado uma canção própria – a comparação é sempre a obra originalmente gravada, e o som nunca é visto como um meio em si mesmo, mas como um transportador de significados. Em 2001, na esteira de Kid A (2000), Jonny Greenwood afirmou a Simon Reynolds, em entrevista à The Wire, que estava obcecado com “todo o artifício da gravação. Eu vejo a coisa assim: não é o Thom que está na sala da sua casa. Apesar disso um é visto como ‘de verdade’ e o outro, por algum motivo, ‘artificial’… É a mesma coisa com guitarras e samplers. Foi libertador descartar a ideia de que sons acústicos são mais verdadeiros”. A gravação é fantasmagórica em sua origem.

Ainda assim, o tipo de reflexão necessária para se analisar uma obra tem algo a ver com “contemplação”, mas contemplar algo talvez faça você mudar de ideia em relação ao produto, e dia após dia o silêncio deixa de existir num jogo coordenado entre mercado e consumidor – a união afetiva do neoliberalismo. Pense nos shoppings e lembre-se que há sempre uma música no fundo, sempre um ruído melodioso geral que se confunde às demais canções que vêm das próprias lojas. Retire o som e sinta a estranheza de caminhar apenas com o barulho dos próprios pensamentos.

Ao ouvir Friend of a Friend, um tipo de rock orquestral, não consigo esquecer da repetição dos versos“Todo aquele dinheiro/ Para onde foi?/ No bolso de alguém/ Um amigo de um amigo”. A crítica aos magnatas é recorrente, e Thom Yorke nunca escondeu seu desprezo pelos políticos populistas de extrema direita. Mas nessa música parece mesmo que o trio está dialogando com o período pandêmico, e o clipe dirigido por Paul Thomas Anderson indica que a conjectura é essa. O trio toca a uma plateia de crianças e a imagem que vem à mente é a de uma aula – nesse caso, um tipo de apelo histórico à próxima geração sob o que de fato aconteceu durante a pandemia de Covid-19.

Ainda que Under Our Pillows – uma espécie de irmã gêmea de Thin Thing – e I Quit espelhem lugares espaciais e distantes – quase relaxantes, na verdade –, o “enredo” de Wall Of Eyes não é muito diferente das ficções científicas em que máquinas tomam consciência de si ou humanos percebem que são mercadorias. A ideia de abrir os próprios olhos às experiências ressoa em todo o disco. Mesmo que iniciado de forma flutuante e um pouco tímida com a faixa-título, gravada num compasso 5/4, o álbum termina como um grande monstro barulhento.

Deixe um comentário