A Princesa Irulan (Virginia Madsen) surge imponente em tela, encarando a câmera. Ela abre a boca e, de lá, sai o início da jornada de Paul Atreides (Kyle MacLachlan). Filho de um duque e de uma Bene Gesserit, ele é o suposto Messias, responsável por libertar o povo Fremen e iniciar a revolução contra o Imperador e o Barão. Em 1984, David Lynch dirigiu a primeira grande adaptação de Duna para os cinemas. Os resultados não foram bons.

Recém-saído da cadeira de direção de O Homem Elefante, Lynch deu de cara com a postura irredutível do produtor Dino De Laurentiis e sua filha Raffaella De Laurentiis. Com cifrões e gráficos de curva atrás de toda e qualquer sugestão na versão comercial, o Duna que estreou nos anos oitenta representou o medo de qualquer diretor refém dos executivos.

Sem a liberdade de transformar o calhamaço escrito por Frank Herbert à maneira que achasse mais vantajoso e coubesse em seu arsenal, Lynch não teve controle sobre o corte final, tampouco gosta de falar sobre a produção. Corrido, desajustado e um tanto indeciso, o filme contrasta de modo feroz com uma ideia difundida por Denis Villeneuve, o diretor da versão recente da ficção científica.

Na semana de lançamento de Duna: Parte Dois, o canadense foi incisivo na comparação entre o Cinema e a TV, e a “corrupção” de um meio para o outro. Para ele, os diálogos não importam como a imagem. Lynch, incapaz de conduzir seu filme com maestria e destreza, recorreu ao artifício expositivo para deixar mais palatáveis as ideias de Herbert.

Repleto de termos inventados, gramática própria e um sistema de magia e poder que desafia os leitores nas primeiras dezenas de páginas, o romance absoluto de Herbert nunca procurou esconder a confusão e a maleabilidade dos acontecimentos em prol de uma mitologia que extravasou a Literatura e tornou-se contagiosa para qualquer contador de histórias interessado na fé como arma de submissão e opressão.

De fato, George Lucas até convidou Lynch para assumir o comando de um Guerra nas Estrelas, e foi recebido com a negativa que definiu o processo de Duna: “essa é a sua praia, não a minha”. O roteiro, escrito por Lynch e desmembrado pelos executivos e produtores, tornou-se uma colcha de retalhos. Foi dito que, nos processos de reescrita e refilmagem, cada ator perdeu pelo menos duas grandes cenas.

O que começou como um rascunho que daria base para um filme de pelo menos quatro horas, foi recortado e colado até atingir o limite máximo de duas horas e dezesseis. Para efeito de comparação, Villeneuve dirigiu sua adaptação em dois filmes, com 2h36 e 2h46, respectivamente. O valor somado de minutos estoura o de Lynch, mas não chega a metade da lendária versão nunca realizada de Alejandro Jodorowsky.

Lynch, portanto, coloca na boca dos personagens as explicações, razões e motivos da movimentação dos personagens, que começam o filme injetados de adrenalina e um senso inesgotável de mau agouro. Paul é treinado por Duncan Idaho (Richard Jordan) e Gurney Halleck (Patrick Stewart, contratado por engano). Na jornada do menino que precisa virar homem, o jovem MacLachlan demonstra a incerteza e a gana que o protagonista alimenta pelo destino.

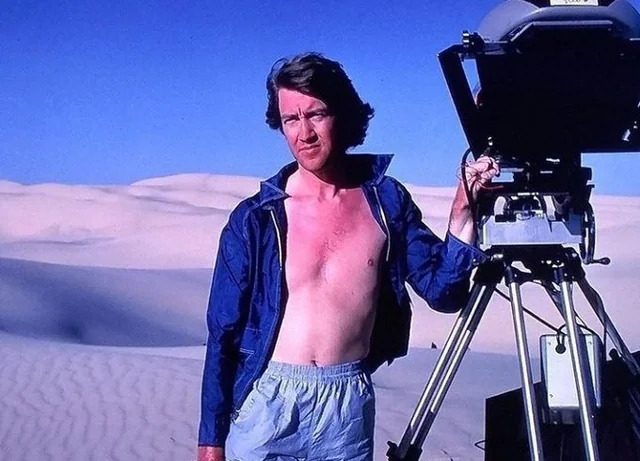

Sua mãe, a poderosa e misteriosa Lady Jessica (Francesca Annis) representa o que Lynch é incapaz de desenvolver com tempo e forma. Suas interações com as demais sacerdotisas, em especial os papéis de Silvana Mangano e Sian Phillips como Madres Superioras, brinca com o potencial bélico e místico da história, esgotando a vitalidade que nasceu nas gravações no deserto mexicano e, com os atrasos, mudanças e correções de rumo, acabou sumindo como gota d’água na areia.

No lado inimigo, o roteiro não esconde os ideais do Imperador (José Ferrer), mancomunado com um vil Vladimir Harkonnen, a quem Kenneth McMillan imprime cada resquício de nojo, imundice e podridão. Sua pele, tatuada com úlceras e pústulas em constante estado de putrefação, coloca para fora o interior da criatura. Aqui, o filme não esconde a visão original do autor, mostrando o Barão embebido em poder, desejo sexual (em especial os meninos pequenos) e a sede incessante de poder e controle.

Ganha pouco espaço, porém, o suposto antagonista-mor da história: Feyd-Rautha (Sting). Sobrinho do Barão e resultado do cruzamento de linhagens sanguíneas em busca do herdeiro-Messias, o personagem desaparece em favor da extensa linha de diálogos e colagem de cenas, relações e resultados.

Diferente da versão vivida por Zendaya, mais na pele de uma modelo no comercial de perfume do que como par romântico, a Chani de Sean Young é coadjuvante de luxo. Mesma função da pequena Alia (Alicia Witt), irmã de Paul e espécie de arauto do novo mundo. Na marca de noventa minutos, quando o filme alcança o ponto que a primeira parte de Villeneuve chegou, David Lynch acelera e não freia mais.

Um amontoado de treinamento, preparação e o eventual embate na nave do Imperador abstém o longa de qualquer clímax. Fica clara a manobra extra-filme, com o desgaste e a sensação de areia movediça que consumia elenco, produção e direção. Embora acoplado com mais problemas e complicações que o aceitável para a criação de uma obra distinta e marcante, à caráter de Lynch, seu Duna ficou marcado nos livros de História.

Estiloso, irreverente e finalizado com mais exaustão do que exímio, o cineasta que viria a gerar Veludo Azul, Twin Peaks e Cidade dos Sonhos transformou seu desastre artístico em um artefato temporal, que mostra os piores costumes dos estúdios americanos, ao mesmo tempo em que arranha os limites entre as produções de orçamento avantajado e a visão autoral de alguém desinteressado em fazer parte do Clube do Bolinha.

A visão varrida e crepuscular de Denis Villeneuve caiu nas graças de uma audiência desatenta às soluções criativas, e muito direcionada ao que Hollywood cultivou com carinho, dinheiro e mansidão. Em menos de 130 minutos, Lynch coloca a prova, com direito a efeitos cartunescos e vermes improvisados, o valor de um Cinema de propriedade, sem medo de deslizar, sem medo do colorido e sem medo de aceitar a bagunça que veio do livro.

Deixe um comentário