A câmera pouco a pouco deixa as sombras e penumbras do quarto e conduz o espectador ao ambiente luminoso do banheiro. Enquanto Mike Miller (Fred Weber) se barbeia ao espelho, sua esposa, Kate Miller (Angie Dickinson), desliza suavemente as mãos pelo corpo despido, imerso nas águas e vapores relaxantes do chuveiro. A composição sonora de Pino Donaggio conduz as nuances que moldam a cena vagarosa. Com ardor, Kate observa o marido seminu; ela ensaboa – e estimula – os próprios seios, a própria barriga e outras partes íntimas do corpo. A fumaça toma conta do ambiente, e Mike parece estar cada vez mais distante, embora permaneça no cômodo, diante do espelho. Sem muitos avisos, um homem misterioso (Robbie L. McDermott) agarra Kate pelas costas, tapando-lhe violentamente a boca. Mike olha para o lado, mas parece não enxergar o evidente abuso. Não demora para ouvirmos o grito desesperado da mulher.

É de manhã. Tudo não passava de um pesadelo. Ou, quem sabe, a fabulação de Kate em cima dos conflitos do desejo: mais tarde, no consultório do psiquiatra Robert Elliott (Michael Caine), descobrimos que a protagonista fica “furiosa” com a brutalidade do marido no sexo. Apesar de considerá-lo “ruim de cama”, Kate busca satisfazer o companheiro com a artimanha dos falsos gemidos. Enquanto isso, o desejo de uma mulher considerada exemplar, aos moldes do patriarcado, se projeta em outros homens, como o próprio Dr. Elliott. Será este o tom de Vestida Para Matar (Brian De Palma, 1980): a realidade e o delírio muitas vezes se misturam; o desejo pulsa, irrefreável, e geralmente se consuma no inesperado, mas caminha de mãos dadas com as manifestações da culpa. As expectativas, ou pistas, nos enganam. Só mesmo o desejo pode nos conduzir pela narrativa, enquanto o divã é trocado pelas vivências banais ou brutais do cotidiano.

Em muitos momentos, o roteiro de De Palma explora o teor ordinário da vida. Imerso em sua invenção que carrega e armazena números binários, curiosamente batizada de “Peter”, o filho de Kate e enteado de Mike, Peter Miller (Keith Gordon), não acompanha a mãe na visita ao museu que sucede imediatamente a fatídica sessão psicanalítica – conduzida por um psiquiatra, vale ressaltar. A esta altura, Kate já confessou sua atração pelo Dr. Elliott. Alegando respeitar a ética profissional e o casamento estável, o médico não deixa de assumir um interesse mútuo, impedindo apenas a prática de qualquer ato sexual. A vida de Kate prossegue entre quadros e olhares misteriosos. Mesmo no museu, os deveres domésticos são anotados em uma agenda. Tudo parece absurdamente comum. Mas a verdade é que Peter poderia ter deixado o “competer” de lado por um único dia.

Kate é atravessada por obras de arte e visitantes, até que um estranho (Ken Baker) senta a seu lado no museu. Uma nova música de Pino Donaggio invade o ambiente. Testemunhamos, então, uma das características mais magistrais da direção de Brian: sem quebrar os quase três minutos sem diálogo da sequência de cenas no interior do museu, assistimos a mais seis minutos de uma perseguição sem falas. Kate e o estranho flertam entre si, ora seduzindo e se aproximando, ora em hesitação ou provocando o outro com fugas convidativas, num vai e vem que transforma os corredores da exposição em um verdadeiro labirinto da libido. A ausência de falas só é quebrada quando Kate encontra o estranho já em um táxi, e um beijo abrupto logo a silencia novamente. Perdendo a calcinha e o receio no automóvel, Kate se entrega de vez ao desconhecido, em uma sequência de cenas que evidencia o voyeurismo do taxista (Sean O’Rinn).

Quando desperta no apartamento do homem, a protagonista percebe que é hora de voltar para casa. Como em todas as suas cenas, o conflito de sentimentos é mais gestual do que verbal, mas ainda assim perceptível. Isso não a impede de executar pequenos rituais antes de partir. São essas decisões triviais que a levam a descobrir um importante documento: Warren Lockman, com quem passou uma tarde de paixões, “contraiu uma doença venérea”. O fantasma das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) já rondava e estigmatizava o final dos anos 1970, desde as nomenclaturas utilizadas na época. Desesperada, Kate apressa sua retirada. Já no elevador, percebe que deixou a aliança de compromisso no apartamento de Warren. Enquanto retorna ao andar do amante casual, o elevador se abre para uma mãe e sua filha. A menina fixa o olhar em Kate, como quem detecta uma mancha gritante. Dentre as possibilidades, ela parece enxergar a grande mancha da culpa. A mãe logo repreende a criança, e Kate se vê sozinha em instantes.

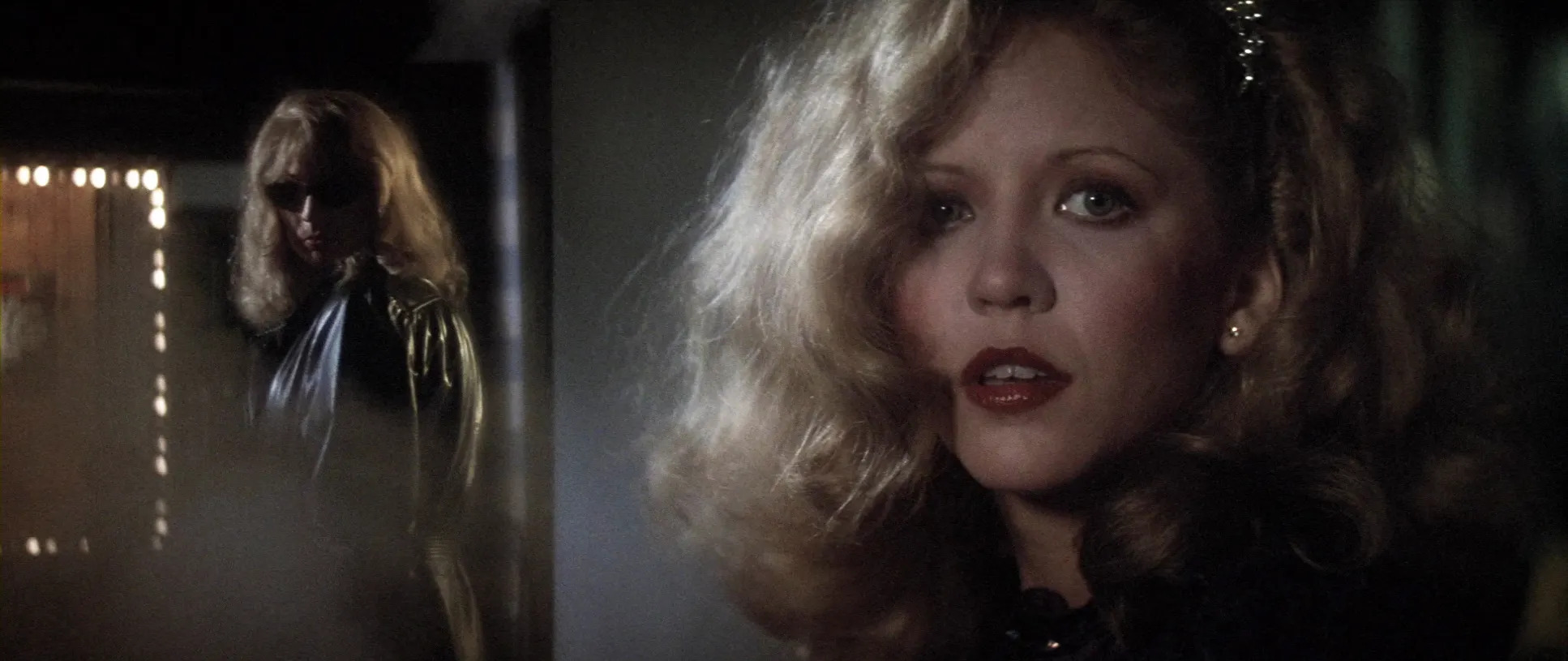

O elevador volta a abrir as portas, dando início a uma das cenas mais clássicas do filme. Uma mulher loira ergue uma navalha e Kate vislumbra seu fim. A trilha sonora de Donaggio torna-se agressiva e tensa. Neste momento, Brian De Palma é todo tributo à seminal Psicose de Alfred Hitchcock. O banheiro dá lugar ao elevador, enquanto a navalha substitui a antiga faca. Kate grita, estampa o horror em diferentes expressões faciais e clama por misericórdia, mas tudo o que vemos são ataques contínuos e uma vítima ensanguentada, dando seus últimos suspiros num estender de braço. Isto é, a vítima ergue sua mão quando o elevador chega a outro andar; Kate pede socorro à figura assustada de Liz Blake (Nancy Allen). É nesta cena que o bastão de protagonista chega às mãos inquietas de outra mulher – seguindo a fórmula consagrada por Psicose. Liz quase se torna a próxima vítima de uma assassina encolhida num canto do elevador, mas um espelho entrega tudo em seu reflexo. A loira solta a navalha ensanguentada, e Liz a captura com agilidade. Seu grande erro: além de testemunha a ser apagada, agora ela é a suspeita mais lógica do assassinato.

Enquanto personagem, Liz é quase uma afronta a moralismos que nos acompanham até os dias de hoje. “Sejamos francos, você é uma meretriz. Meretriz do Park Avenue, mas é uma meretriz”, insulta o detetive Marino (Dennis Franz), responsável pela investigação do crime. Será essa prostituta a “mocinha” da maior parte do filme. Aqui, a assassina já nos foi apresentada como Bobbi, uma suposta paciente do Dr. Elliott, que se comunica com o médico por meio de sua secretária eletrônica. Não bastasse isso, a navalha letal foi roubada do consultório do psiquiatra. Como o profissional de saúde dificulta a investigação oficial, Liz continua sendo a principal suspeita do crime sanguinolento. Estamos falando de uma época sem telefones celulares e de um prédio assustadoramente sem câmeras de segurança. A outra testemunha, um cliente de Liz, não retornará tão cedo do estado onde mora. Elizabeth Blake está duplamente encrencada: por receber um ultimato dos policiais e por estar sob a mira obsessiva de Bobbi.

O cenário é complexo. O “desvio” da mulher exemplar, a traição, a desatenção à saúde sexual, a liberdade feminina e, sobretudo, o desejo já foram punidos em Kate. Como um aviso de conduta, o sangue da vítima se espalha pelos dedos de Liz. Sob os panos da lei, o detetive Marino acredita na inocência da prostituta, mas não dispõe de prova alguma capaz de inocentá-la; inconsequentemente, ele instiga a busca de investigações paralelas. Essas faíscas não seriam necessárias: Peter, filho de Kate, já lidera a investigação heroica e insana. Liz é, ao mesmo tempo, acusada e isca. Peter, por sua vez, batalha pela justiça da mãe e pela segurança da meretriz. As mulheres são vigiadas e perseguidas, mas também autossuficientes, defensoras de si e protagonistas. Brian De Palma atinge estereótipos e fetiches por meio de linhas abertas. Mais do que reforçar o olhar de uma época, o diretor e roteirista parece estar preocupado com representações e reflexões. Como limites existem, há escorregões feios, mas também há espaço para o questionamento; ao menos existem lugares para a provocação.

O ponto mais desagradável no filme, no que diz respeito às percepções dominantes da época, é a forma como a transexualidade de Bobbi, a antológica assassina, é tratada. No primeiro telefonema da personagem ao Dr. Elliott, já percebemos algo de estranho: “Ai, doutor, me sinto tão infeliz. Sou uma mulher no corpo de um homem e você não está me ajudando a sair. Consegui um novo psiquiatra. Ele se chama Levy e vai assinar os documentos para a minha operação.” Assim como as ISTs, a transexualidade é evocada em Vestida Para Matar com uma boa dose de estigmas. Em alguns momentos, no entanto, o longa consegue fazer o dever de casa. É o caso da complexa sequência de cenas em que Elliott e Liz são colocados lado a lado, inseridos em suas diferentes rotinas, provocando uma mistura confusa de falas. Na televisão do psiquiatra, cenas de Nancy Hunt, uma mulher trans da vida real, explicam a transexualidade de forma natural e embasada.

Como estamos falando de um suspense, a tensão entre Liz e Bobbi começa a crescer consideravelmente depois de uma hora de filme. Perseguida por um táxi, estando ela mesma em outro táxi, a meretriz mal desconfia que passará por uma fuga ainda pior em alguns minutos. Dentro de um metrô, Liz buscará, mas não receberá proteção policial alguma: de um lado, a protagonista foge de homens mal-intencionados; de outro, é caçada – e até capturada – pela assassina, armada de uma nova navalha. A sequência agitada e extremamente aflitiva é interrompida quando Liz é salva por Peter, sempre munido de suas próprias invenções. Forma-se, então, o novo casal do longa, sem beijos nem declarações. Curioso: se Peter reproduz, em Vestida Para Matar, cenas do passado de Brian De Palma, a atriz Nancy Allen ainda era casada com o cineasta nessa época.

De qualquer modo, há uma nova testemunha dos crimes de Bobbi. Uma testemunha que já apurou que a loira frequenta o consultório do Dr. Elliott. Mas Peter decide ser justiceiro autônomo. Liz está, mais uma vez, sozinha no envolvimento com a polícia. E a anonimidade da nova testemunha impede que os policiais atropelem qualquer burocracia jurídica, em busca de um livro de consultas que possa ajudar na averiguação do caso. A chave? Manter Liz como isca e Peter como vigilante. É o lugar constante da mulher como protetora de si, rodeada de voyeurs ora mais ativos, ora mais passivos. Enquanto isso, o enigmático Dr. Elliott finalmente visita o hospital psiquiátrico do Dr. Levy (David Margulies), a quem praticamente confessa o crime e as constantes ameaças de Bobbi. Aparentemente, Levy é outra testemunha silenciosa, seguindo um padrão torturante. Quem buscará o livro de pacientes do Dr. Elliott será Liz, numa falsa consulta combinada entre ela e seu fiel escudeiro, Peter.

A ideia é distrair o psiquiatra com uma boa dose de sedução, para que existam intervalos de procura aos papéis de Elliott. Neste instante, Liz conta ao médico um pesadelo recorrente – pouco importa se verdadeiro ou falso – que parece resumir o filme inteiro. Entre fantasias envolvendo sexo e navalhas frias, torcemos para que Liz consiga o que quer, enquanto Peter a observa por meio de um binóculo, sob a chuva que cai do lado de fora do consultório. Após uma sequência de lingeries de Liz e indecisões de Elliott, percebemos que o psiquiatra sumiu e Bobbi entrou repentinamente em cena. Capturado por um vulto misterioso, Peter demora para conseguir alertar a companheira, por meio de gritos na janela. Bobbi está prestes a dar a primeira navalhada em Liz, mas o vulto misterioso acerta a assassina com um único tiro. A vítima cai, derrubando a peruca. Bobbi e Elliott são a mesma pessoa. Mais uma vez, quem suja as mãos de sangue é a prostituta, que nada tem a ver com assassinatos ou tiros.

De volta à delegacia, descobrimos que Liz sempre esteve acompanhada da detetive Luce (Susanna Clemm), autora do disparo certeiro. Voyeurismos à parte, vem do Dr. Levy o diagnóstico de Elliott: a transexualidade. O real problema, contudo, torna-se implícito demais na narrativa; há um possível Transtorno Dissociativo de Identidade, isto é, uma dupla personalidade no psiquiatra. O Dr. Elliot e Bobbi são como duas pessoas habitando um mesmo corpo. Bobbi está prestes a conseguir uma redesignação sexual, mas Elliott sempre a impede, gerando um entrave entre ambos. “A operação era para resolver o conflito. Mas por mais que a Bobbi quisesse a operação, o Elliott bloqueava a ideia. Então a Bobbi se vingou”, explica Levy. Não se trata de uma vingança aleatória. “O Elliott tinha uma ereção, e a Bobbi apoderava-se dele e tentava matar quem o deixava excitado”, complementa o médico. Bingo para Hitchcock, pelo final que recorre a explicações psiquiátricas. Por outro lado, regredimos inúmeros passos em algum cuidado que se estava tendo até então para construir uma abordagem da transexualidade à frente daquele tempo.

De fato, há uma cena posterior que tenta se colocar como um mea-culpa bastante didático. Em um restaurante, Liz e Peter ocupam uma mesa central. De um lado, acompanhamos focos da câmera em uma possível mulher trans. Do outro, assistimos às caras horrorizadas de uma senhora aparentemente conservadora. No meio, Liz esmiúça a transexualidade para Peter – que, infelizmente, trata a identidade como um computador que pode ou não ser apresentado em um projeto de ciências. Mas Liz tenta ser correta: “só o que querem é trocar de sexo”. Já o jogo de câmeras transforma em patéticas as indignações daquela senhora careta. A questão é que agora é tarde demais. A conexão, proposital ou não, da transexualidade com um tipo de transtorno escancara o olhar estigmatizante que existia em torno das pessoas trans naquela época. Fora isso, o longa consegue capturar o medo emergente das ISTs, a desconfiança da psiquiatria e da psicanálise, o imaginário que rondava os hospitais psiquiátricos, dentre outros estigmas circulantes em 1980.

Em um desfecho onírico, que não merece um justificável spoiler, Brian De Palma deixa Psicose de lado e resolve revisitar o próprio catálogo – alô, Carrie, A Estranha! Ao se apropriar do remix como recurso, De Palma não se torna mero plagiador de si mesmo, muito menos de seus evidentes mestres. Estamos diante de um cinema muito bem preocupado com a linguagem cinematográfica. Iluminação, enquadramento, montagem, figurino: tudo se constrói a partir do bom uso desses e de outros elementos, desde a narrativa até o ritmo das cenas e os sentimentos representados. A trilha sonora de Pino Donaggio, conduzida por Natale Massara, é um show à parte, nem sempre devidamente destacada por guiar as cenas mais antológicas do filme. Por outro lado, sem imersão e atribuição constante de sentidos, o espectador dificilmente atingirá os principais prazeres de De Palma. Não reparará, por exemplo, que quem morre, nessa história, é a mãe, não a prostituta. Não verá, finalmente, que Vestida Para Matar é um filme que retrata o desejo: de transar, operar, inovar, salvar, punir ou transformar.

Deixe um comentário