O retorno de uma obra-prima aos cinemas quase três décadas após sua estreia é sempre um evento. Como parte da celebração dos 40 anos do Studio Ghibli, Princesa Mononoke (1997), de Hayao Miyazaki, recebeu uma restauração 4K para a escala do IMAX supervisionada por Atsushi Okui, um mestre do estúdio que trabalhou em quase todos os grandes projetos desde 1993, incluindo o recente premiado O Menino e a Garça, com o Oscar de Melhor Animação de 2024.

Em 1997, o filme quebrou recordes de bilheteria no Japão, até ser substituído por Titanic alguns meses depois. Hoje, quebrou novamente sendo a maior abertura em IMAX de um anime no Brasil. Mas, diferente de muitos blockbusters ocidentais, o longa não oferece conforto quando se trata de heróis só com uma camada de bondade ou uma simples luta do bem contra o mal. Temos dilemas ambientais, políticos e filosóficos. E não há outra animação — ou live-action — que atinja a excelência que Mononoke estabeleceu.

Princesa Mononoke é genial e corajoso. Ele se recusa a simplificar o que é, por natureza, um nó impossível de desatar. Miyazaki não nos dá uma batalha entre o bem e o mal; ele nos joga no meio de uma colisão de necessidades legítimas e irreconciliáveis. Esse palco de fogo cruzado acontece no Período Muromachi do Japão. Uma era de caos e transição violenta, aproximadamente nos anos de 1336 a 1556, onde o poder central se desfazia e senhores feudais guerreavam por território. Foi nesse Japão fraturado que as armas de fogo chegaram e, assim como no filme, redefiniram o que era a guerra. Nesse mesmo tempo e espaço, Akira Kurosawa também deu aula com Ran (1985).

Nosso ponto de partida nesse mundo em pedaços é Ashitaka. Ele é o último príncipe de um clã que a história esqueceu, e essa condição de forasteiro o joga no meio de uma guerra sem lhe dar um lado para lutar. Ele vai parar lá em uma jornada por sua própria vida após ser contaminado por uma maldição ao lutar com um deus-javali-demônio enlouquecido e infectado por uma bala de ferro. O Tatarigami.

Seu corpo agora carrega o trauma de uma relação tóxica entre o homem e a natureza que descobrimos depois. E, de certa forma, sua busca por uma cura também é, ou deveria ser, nossa busca por uma forma de parar de sangrar e encontrar um jeito de coexistir antes que tudo vá para o inferno.

Você deve ver com os olhos desanuviados de ódio. Veja o bem no mal e o mal no bem. Não se comprometa com nenhum dos lados; em vez disto, prometa preservar o equilíbrio que existe entre os dois.

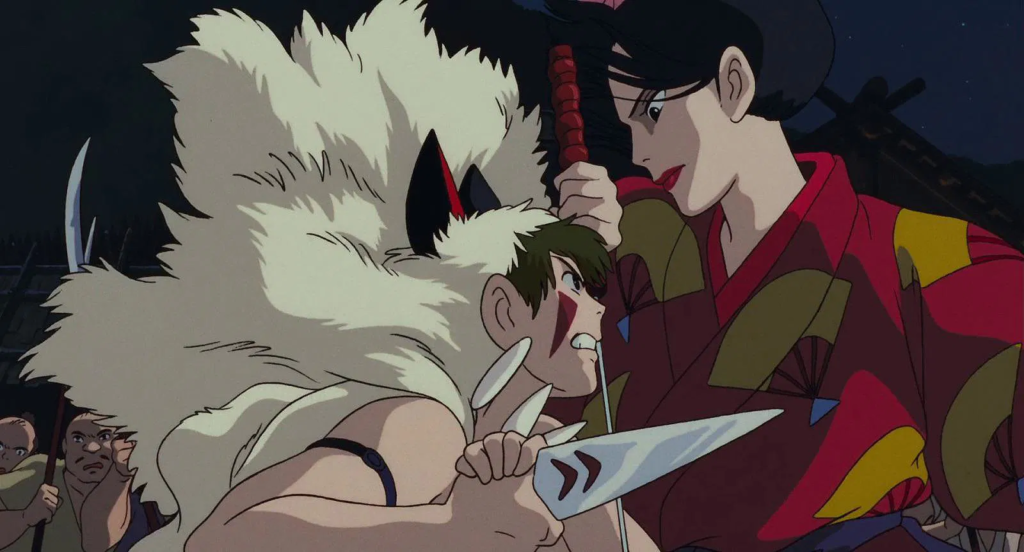

San é a Princesa Mononoke — em tradução, espírito vingativo. E ela faz jus ao nome. Abandonada por seus pais e criada pela deusa-lobo Moro, sua identidade é uma tragédia. Ela não é humana nem animal, vive na fronteira fraturada entre os dois mundos. Odeia sua própria humanidade e luta para proteger sua família e seu lar, ainda que jamais possa ser como eles. Ela é uma anomalia e personifica a fúria de um mundo violado. Não à toa, a obra leva seu nome por ser uma força da natureza irremediável.

Do outro lado da guerra está Lady Eboshi, a líder da Cidade de Ferro. Longe de ser só uma vilã, ela é uma das personagens mais complexas e fascinantes de Miyazaki, quiçá a mais(!). Eboshi é uma líder revolucionária, uma matriarca que construiu uma sociedade radicalmente progressista com seus pilares em refúgio, dignidade e propósito a grupos marginalizados pela sociedade feudal. Suas mulheres compradas de bordéis são suas soldadas fiéis e soldadas de confiança, mais do que qualquer homem jamais seria. E os leprosos são seus engenheiros qualificados que a celebram e celebram a vida apesar de seus pesares.

No entanto, essa quase utopia social tem um custo. Sua prosperidade é construída inteiramente sobre a exploração de recursos naturais. A madeira da floresta, a mineração do ferro para suas armas. Enquanto pessoas são salvas, pessoas — ou melhor, personificações — também são mortas. Sua compaixão pelos humanos alimenta sua crueldade. Não a vemos odiar a floresta, ela é complexa demais pra isso. Simplesmente está diante de um obstáculo. Essa visão antropocêntrica é tão terrivelmente realista quanto atual.

Nas entrelinhas, o verdadeiro motor do filme não é só o progresso, mas a sobreposição de buscas por poder. Existe uma guerra pela sobrevivência, uma guerra ideológica, e, manipulando ambas, opera mais uma a guerra invisível. Essa desenha a engrenagem de um poder distante e sem rosto, representado pelos homens do imperador que não sabemos o nome e tampouco a aparência. São quase figurantes com ações mais impactantes que si mesmos. Eles não lutam por um lar ou um ideal, mas pela extração de valor transformando o sagrado em mercadoria. Desviando nossos olhares à necessidade de uma comunidade que é explorada pela ganância de um sistema e a luta por um território serve de pretexto para o acúmulo de poder, tudo é um espelho de um mundo onde as guerras são o combustível para uma máquina invisível que lucra com o caos.

De blockbusters de Hollywood a séries aclamadas, o DNA de Mononoke está por toda parte. O filme estabeleceu um novo padrão, desafiando o público a encarar as dolorosas ambiguidades da nossa relação com o planeta. Nesse cenário, também é inevitável compará-lo com a franquia Avatar (2009) de James Cameron. Ambos são épicos sobre o conflito entre a indústria e uma cultura conectada à natureza. Mas aí terminam as semelhanças. Avatar nos dá uma batalha do bem contra o mal, os humanos são gananciosos e destrutivos, os Na’vi são puros e espirituais. A escolha é fácil.

Princesa Mononoke nos nega esse conforto. Lady Eboshi e o povo da Cidade de Ferro não são vilões corporativos; são refugiados, ex-prostitutas, leprosos, excluídos construindo uma sociedade melhor para si. O filme nos força a simpatizar com os destruidores. Da mesma forma, a natureza não é boa; os deuses, consumidos pela dor, tornam-se monstros, assassinos, rancorosos e selvagens. Enquanto Avatar apresenta o problema como um mal externo a ser derrotado, Mononoke o mostra como uma tragédia dentro de cada um. A verdadeira tragédia é que as necessidades de todos os lados são legítimas e mutuamente excludentes. A floresta precisa existir. A Cidade de Ferro precisa consumir a floresta para existir. Nesse impasse, a violência se torna a única linguagem, e a esperança de paz, uma ilusão.

Ao final de sua jornada brutal, somos entregues a uma trégua nascida da exaustão e da perda. O mundo está ferido para sempre, e ainda assim, é preciso seguir em frente. A relevância do filme, quase 30 anos depois, está nessa honestidade. A mensagem de Miyazaki é uma esperança teimosa e também a única saída que temos. A vida passa a ser, então, um trabalho de reconstrução, de negociação, de encontrar um novo equilíbrio. Ele reconhece que nosso mundo é, e sempre será, amaldiçoado e belo, e que nossa tarefa não é escolher um lado, mas aprender a viver com ambos, com os olhos, finalmente, desanuviados.

Deixe um comentário